Славяне и кочевники в раннем средневековье: проблема этнокультурного синтеза

|

загрузка...

|

Славяне и степные номады, по-преимуществу тюрки, были «обречены» на соседство и взаимодействие самим ходом истории. Их появление во всемирной истории, точнее — вторжение в нее, было практически одновременным, произошло в эпоху Великого переселения народов, в V—VI вв. н. э. Общим для кочевников и славян воплощением мировой цивилизации и объектом вожделения была Римская империя и ее наследница Византия: прорвав границы империи, те и другие попали на страницы средневековых хроник. Не только богатства, накопленные в империи (в «евразийской» перспективе — также в Китае, Иране и Халифате), но и блага цивилизации — римской (христианской), иранской, арабо-мусульманской, — были даны славянам и тюркам как бы в готовом виде. Это обусловило сложение общих черт в системе культурных ценностей и даже, как писал в 1925 году Н. С. Трубецкой [1995, 141—162], в «подсознательной философской системе» (что ныне принято называть словом «ментальность»).

Действительно, первые исторические акты тюркских и славянских правителей, по описанию средневековых хроник, обнаруживают иногда удивительное сходство, не диктуемое традициями собственно византийскими (дипломатическими, литературно-этикетными и т. п.). Согласно византийской Хронике Симеона Логофета (Х век), болгарский (протоболгарский) хан Крум, опиравшийся на совместные силы болгар (протоболгар) и славян, в 811 году разбил византийскую армию, подошел к стенам Константинополя — Царьграда в славянской традиции — и, заключив мир, вонзил в Золотые ворота копье. Почти через столетие, в 907 году (согласно Начальной русской летописи — «Повести временных лет») русский князь Олег с дружинами руси и славян осадил Царьград, заключил выгодный для Руси мир и повесил щит на воротах Константинополя, «показуя победу» (культурологический анализ этих сюжетов см.: [Бадаланова-Покровская 1991]). Болгарский хан и русский князь, помимо традиционного для «варваров» договора о мире и дани с греков, добиваются «легитимизации» своих государств в центре империи при посредстве символического акта: они «отмечают» свою победу знаком на вратах Царьграда.

Славяне участвовали не только в походах тюркоязычных болгар и варяжской руси: согласно византийским источникам, с момента появления славян на дунайской границе империи в VI в. они действовали совместно с кочевниками. Составители «Свода древнейших письменных известий о славянах» [т. 1, 209—210, 227] отмечают, что у Прокопия Кесарийского упоминание «гуннов, склавинов и антов», обретающихся на Истре — Дунае, представляет собой «стереотипную формулу»: под гуннами у Прокопия понимаются разные народы распавшегося гуннского племенного союза; склавины и анты — две группировки праславян VI — начала VII вв. Историографическая и историческая устойчивость этого объединения засвидетельствована и невизантийским — франкским — источником VII века: во «Франкской космографии» говорится о склавах, хуннах и винидах (венедах), обитающих на Дунае [Свод, т. 2, 398—400] .

Уже отмечалось (глава VII), что византийская и латинская (франкская) традиции по-разному именуют маргинальные группировки славянства: у греков это анты — этникон, имеющий иранское (или тюркское) происхождение, в латиноязычных источниках — венеды (виниды и т. п.), традиционный античный этникон, употребляемый по отношению к славянам со времен Иордана. Этниконом, отражающим самоназвание славян — словене, — было имя склавины (склавы и т. п.): сами славяне не называли себя ни венедами, ни антами. Этникон гунны (хунны) во франкском источнике VII века относился уже, возможно, к аварам (как в «Хронике Фредегара», см. ниже), но, может быть, отражал и раннюю, доаварскую историческую ситуацию. Так или иначе греческие и латинские источники описывают ситуацию «извне», и «единство» славян и «гуннов» может быть связано с общим отношением к варварам, как к единой массе народов, обретающихся на границе империи.

При обращении хронистов к конкретным историческим событиям, естественно, описываются конфликты и войны не только между славянами и кочевниками, но и между группировками самих славян и внутри кочевых объединений. Так, анты, по данным Прокопия, в 545 году стали союзниками империи и не должны были позволять «гуннам» переходить Дунай [Свод, т. 1, 184], а авары, появившись на границах Византии, отправили в 558 году посольство в Константинополь, заключив союз с Юстинианом I против кутригуров-протоболгар; авары совершали набеги и на антов. Союз же с Византией не помешал аварам вместе со славянами («гунны и склавы» в Хронике Иоанна Малалы — [Свод, т. 1, 268 и сл.]) — в следующем 559 году совершить поход во Фракию, провинцию Византии, и т. п.

Естественно, собственно славянские источники, прежде всего «Повесть временных лет», предлагают совершенно иной взгляд на отношения славян и кочевников. Не следует забывать, что это в первую очередь взгляд христианского книжника, живущего в эпоху борьбы с половецкими набегами (конец XI — начало XII в.): кочевники для него — враги и «поганые» (язычники). Но Начальная летопись синтезирует и ранние славянские предания, и византийскую традицию (как образец). Вслед за описанием расселения славян от Дуная («где ныне Угорьска земля и Болгарьска») летописец повествует о приходе на Дунай болгар «от скуф, рекше от козар»: они стали «населници» славянам. Далее речь идет о завоевательных походах «при Ираклии царе» белых угров, которые «наследиша» землю славянскую на Дунае и, наконец, о насильниках обрах-аварах. Белые угры — хазары — здесь смешаны с черными уграми — венграми, действительно занявшими славянские земли на Дунае («где ныне Угорьска земля») в конце IX—Х веке. Нет и правильной последовательности в изложении исторических событий — болгары пришли на Дунай около 680 года; хазары — белые угры — заключили союз с Византией в 626 г. при императоре Ираклии, когда иранский шах Хосров попытался создать антивизантийскую коалицию «западных гуннов» — аваров, болгар и славян. В результате очередной поход на Византию совершили авары со славянами, потерпевшие поражение под стенами Константинополя, о чем сообщают византийские источники, в том числе и известный составителю «Повести временных лет» «Бревиарий» («Летописец вскоре») патриарха Никифора ([Чичуров 1980, 58—59]; см. также ниже), но русского летописца интересует иной сюжет, связанный с аварами (см. об источниках рассказа: [ПВЛ, 392]).

Выше (глава VII) уже приводился летописный рассказ о том, как обры «воеваху на словенех и примучаша дулебы, сущая словены, и насилие творяху женам дулебьским»: далее следует знаменитое предание об аварах, которые запрягали в свои телеги дулебских жен вместо волов и коней. Это — едва ли не древнейший славянский эпический сюжет. Характерно и его завершение: «Быша бо обре телом велици и умом горди, и Бог потреби я, и помроша вси, и не остася ни един обрин. И есть притча в Руси и до сего дне: погибоша аки обре». Встреча с аварами действительно оказалась для славян эпическим «первособытием»: имя авар — обров стало именем первобытных великанов в славянском фольклоре; ср. имя алангасаров — великанов в фольклоре народов Поволжья, восходящее к этнонимам аланы и хазары, огузов в Армении и т. п.

Но в исторической перспективе для русского книжника традиционный мотив великанов, истребленных Богом, приобретает значение лейтмотива в отношениях Руси и кочевников. Летописный сюжет о хазарах, которые потребовали дани с днепровских полян, завершается историческим итогом — русские князья владеют хазарами «до сего дня». О печенегах, окончательно разбитых Ярославом Мудрым у Киева в 1036 году, говорится, что остатки их скитаются неведомо где до сего дня. О торках, на которых пошли с бесчисленным войском князья Ярославичи в 1060 году, говорится, что они бежали и «помроша бегаючи, Божьим гневом гоними». И уже в заключительной части Начальной летописи

Нестор повествует о победе коалиции русских князей во главе с Владимиром Мономахом над половцами в 1111 году: ангелы Божии во главе русского воинства избивали «поганых» [Чекин 2000].

Мотив степи как Дикого поля и извечной борьбы со степняками стал доминирующим и в русской историографии, и в эпическом народном сознании: татарское нашествие XIII в. сохранилось в былинной памяти, и татары стали эпическими врагами par excellence, заслонив половцев и других степняков (впрочем, в эпическом контексте сами татары могли заменяться «литвой» и другими иноземцами). Возникшая в качестве альтернативы этой традиции концепция евразийства в итоге, в своих исторических устремлениях, как это ни парадоксально, мало чем от нее отличалась. Конечно, евразийцами признавалась конструктивная роль кочевых государств в истории Российского государства, и евразийская перспектива совместного развития этой государственности славянскими и тюркскими народами считалась единственно возможной, но для строительства этой новой всемирной империи не доставало «самой малости» — единой идейной основы, каковой, по концепции евразийства, могло быть только православие. На утопичность этой концепции, требующей от тюркских народов, по сути, отказа от своей самобытности, указывали уже первые критики «евразийского соблазна» — Г. В. Флоровский [1993, 256 и сл.], П. М. Бицилли [1993, 283 и сл.].

Безусловно, результаты реального исторического взаимодействия славянских, иранских, тюркских и других этносов Евразии были несравненно разнообразнее и богаче, чем общие историографические схемы (см. из последних работ: [Евразийское пространство]). Это взаимодействие предопределялось и «объективными» требованиями экономики степняков-скотоводов: развитие скотоводства требовало расширения кормовой базы, в том числе запасов зерна на зимних стойбищах, формирования полукочевых и оседлых форм быта (см. применительно к раннесредневековой эпохе: [Плетнева 1982]). Естественно, эти требования возрастали в процессе формирования государств: дань со славян и чинимые им «насилия», упоминаемые летописью, диктовались, по-преимуществу, этими требованиями. Видимо, не случайно, по свидетельству Менандра, во второй половине VI века авары убивали захваченных в плен кочевников-савиров, но славян оставляли в живых и требовали с них выкуп [Авенариус 1991, 27]. Земледельческая экономика славян, скотоводство и военизированная племенная организация кочевников «дополняли» друг друга в этом процессе.

При этом нельзя забывать и о наличии единых целей, которые объединяли славян и кочевников (и прочих варваров), во всяком случае в глазах византийцев: эти цели — перераспределение богатств, накопленных цивилизацией, в первую очередь Византией. Сложные и противоречивые отношения с Византией, использующей союз с одними варварами против других, заключающей с ними договоры и выплачивающей вожделенную дань, «позволяющей» селиться в бывших римских провинциях и т. п., сопутствовали и сложению первых «варварских» государств, и завершающей стадии тюркского и славянского этногенеза. Очевидно, что общетюркское, равно как и общеславянское самосознание складывалось в процессе этнокультурного противостояния и «диалога» варварских объединений с Византией и другими цивилизациями; не меньшее значение для сложения этнического самосознания различных групп славян и тюрков имели и отношения симбиоза и конфликта между этими общностями, относящимися к столь различным языковым семьям и хозяйственно-культурным типам.

Действительно, первые вероятные свидетельства присутствия славян на дунайской границе Византии относятся к периоду, почти на столетие предшествующему первым упоминаниям имени славяне (склавины) у Прокопия Кесарийского. Речь идет о детальном анализе известий Приска о византийском посольстве 448 года к гуннам в Паннонию, в том числе об анализе некоторых реалий быта и общественной жизни населения Гуннской державы в правление Аттилы (см. Гиндин 1987; Свод, т. 1, 81 и сл., 161—169; Кланица, Тржештик 1991]). Приск не упоминает славян, но население, которое по языку отличается от гуннов (и от готов), он называет скифами: скифы поставляют для посольства челны-однодеревки, которые они сами изготовляют, и переправляют посольство через Истр; далее послы также переправляются на однодеревках или на плотах, которые «скифы» возят за собой на телегах через заболоченные пространства. Вместо пшеницы у них — просо, а «вместо вина — медос, называемый так по-туземному».

Слависты давно (во всяком случае, со времен Л. Нидерле) обратили внимание на то, что просо и мед — традиционные компоненты славянской кухни; медос у Приска, видимо, действительно можно «рассматривать, как греческую фиксацию праслав. *med (Свод, т. 1, 93). Не менее интересно то обстоятельство, что поставка однодеревок и переправа через реки были традиционным занятием славян: они и переправляли конницу кочевников, и сами участвовали в морской осаде византийских городов — ср. описание переправы авар через Истр и Саос у Феофилакта Симокатты (VI; III, 9 и VI; IV, 1—5 — о событиях 584—585 гг.) и описание осады Константинополя аварами и славянами в 626 году в «Бревиарии» патриарха Никифора. Мы можем заключить, что эта славянская традиция складывалась независимо от потребностей кочевников, ибо те же услуги славяне оказывали в середине Х века и руси, срубая в своих лесах однодеревки и сплавляя их по рекам для подготовки похода на Византию [Константин Багрянородный, глава 9].

К тексту того же Приска восходит и описание похорон Аттилы (453 г.) у Иордана: после оплакивания гунны устраивают наверху кургана «великое пиршество, которое они сами называют страва». Наиболее приемлемой этимологией этого обозначения обрядовой трапезы признается славянская. Конечно, при отсутствии упоминания о собственно славянах, равно как и при отсутствии ощутимых следов раннего пребывания славян в Паннонии, трудно оценить реальное участие праславян в строительстве Гуннской державы. Но характерен сам «интернациональный» контекст предприятий и ритуалов этого государственного образования: так строились и позднейшие раннефеодальные государства, их памятники — поселения и особенно могилы вождей — синтезировали различные этнокультурные импульсы. В результате трудно различить гуннские, готские (при том, что само имя Аттила, вероятно, имеет готское происхождение) и «славянские» элементы в описании похорон Аттилы.

Точное типологическое соответствие участию трех этнокультурных компонентов в возведении погребального памятника вождю представляет собой обрядность «княжеского» кургана, расположенного на противоположном — северо-восточном — пределе того ареала, где осуществлялось взаимодействие славян и кочевников. Это курган Черная могила в Чернигове, насыпанный в 60-е годы Х в. над кремацией представителя русского княжеского рода «варяжского» происхождения: в его обрядности, помимо скандинавских и славянских черт, прослеживается кочевнический (салтовский) обычай укладывать конское снаряжение, оружие и доспех в груду («трофей») на кострище, а драгоценные серебряные оковки ритонов украшены в постсасанидском стиле: одна из оковок несет хазарский изобразительный сюжет (см. ниже главу XI).

В этих хронологических (VI—X вв.) и территориальных (Центральная Европа — Среднее Поднепровье) пределах археология дает многочисленные примеры этнокультурного синтеза славянских и кочевнических традиций. Ранний и, может быть, даже исходный пример такого синтеза — пеньковская археологическая культура VI—VII вв., распространенная в юго-восточном ареале праславянских культур от Подунавья до Среднего Поднепровья (в том числе и на левобережье вплоть до Северского Донца) и большинством иследователей приписываемая антам. Керамический комплекс этой культуры включает, помимо специфической пеньковской посуды, «классическую» славянскую керамику типа «Прага—Корчак», а также сделанную на гончарном круге керамику пастырского типа, позднее — с конца VII в. — салтовскую посуду, характерную для болгаро-аланского населения Хазарского каганата. Соответственно, в домостроительстве пеньковской культуры на одних и тех же поселениях также прослеживаются две традиции — «славянская» с полуземлянками и печами и кочевническая с юртообразными жилищами.

Для комплекса украшений пеньковской культуры, называемых со времен А. А. Спицына «древностями антов», также характерен синтез традиций прикладного искусства — от пальчатых фибул, свойственных славянским (и германским) древностям, до фигурок из Мартыновского клада, аналогии которым известны в широких пределах, от Северного Кавказа до Подунавья. Крупнейшим центром в ареале пеньковской культуры было Пастырское городище на р. Сухой Ташлык в бассейне Тясмина: там производилась гончарная керамика, орудия земледелия, найдены клады ювелирных изделий. Наличие на городище славянских и кочевнических древностей позволяло исследователям усматривать в Пастырском центр болгар-кутригур (М. И. Артамонов), центр Великой Болгарии и даже ставку хазарского кагана (Д. Т. Березовец — ср. обзор: [Приходнюк 1990; Гавритухин, Обломский 1996, 144 и сл.]).

В целом пеньковская культура обнаруживала близость типично славянским памятникам культуры Прага—Корчак, что соответствует характеристике древних авторов, писавших о единстве культуры антов и склавинов, и включала элементы кочевнической — алано-болгарской — культуры, что было свойственно маргинальным группировкам славян во все эпохи. Само название анты, если следовать Ф. П. Филину, имеет иранское происхождение и означает 'живущие на окраине' (характерная для славян этнонимия — ср. выше о кривичах, украинцах и т. п.); Г. В. Вернадский [1996, 198 и сл.] настаивал на иранском — асском — происхождении предводителей славян-антов, носивших, по его мнению, иранские имена. А. И. Попов [1973, 34—37] предлагал тюркскую — аварскую — этимологию, согласно которой анты означало "союзники".

Тяготение кочевников к центрам оседлости («от кочевий к городам» — [Плетнева 1967]) было свойственно эпохе формирования ранних государств и порождало различные формы синтеза кочевнической и земледельческой культур. Конечно, в первую очередь эксплуатировались богатства соседних цивилизаций: знаменитый аварский «клад» золотых сосудов и других предметов из Надьсентмиклош отражает (как и аналогичный ему Перещепинский) не только византийские и иранские связи авар, но и способность мастеров Аварского каганата создавать собственные мотивы и образы, синтезируя традиции древних цивилизаций. При этом, помимо греческих надписей, на одном сосуде имеется надпись, сделанная греческими буквами, но не на греческом языке: по мнению Е. А. Хелимского [2000, 268], язык этот относится к тунгусо-маньчжурским. Аварская культура на Дунае питается византийскими и германскими импульсами (возникает собственный вариант звериного стиля — см. [Дайм 2002]), но воспринимает и традиции славянского населения. В частности, авары в VII в. заимствовали традиции домостроительства — полуземлянки — у славян; при этом на одном из аварских селищ полуземлянки располагались полукругом — планировка, несвойственная славянским поселениям, но напоминающая планировку кочевого лагеря, состоящего из юрт [Эрдели 1986, 328—330]. На аварских поселениях обнаружены орудия земледелия и зерно. О славяно-аварском симбиозе свидетельствуют и материалы могильников, в частности Девинской Новой Веси (в черте Братиславы), где наряду с аварскими трупоположенями с середины VII в. появляются славянские трупосожжения с керамикой пражского типа.

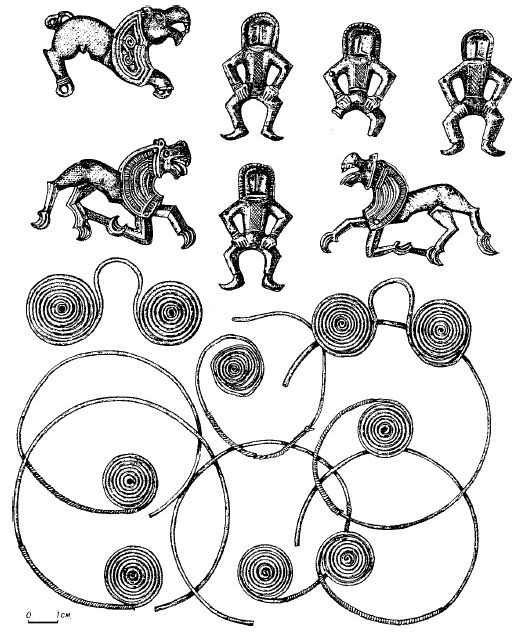

Украшения из Мартыновского клада

В результате в пределах Аварской державы на территории Венгрии, Словакии, Словении, Воеводины, Далмации формируется своеобразная аваро-славянская культура [Седов 2002, 228—244]. Франкская «Хроника Фредегара» (VII в.) дает уникальное описание взаимодействия славянского и аварского этносов в Аварской державе. Славяне, называемые винидами, были в подчинении у авар, называемых гуннами: во время войны авары стояли перед лагерем, славяне же сражались с врагами; авары вступали в бой, чтобы решить исход сражения. Приходя ежегодно на зимовку к славянам, авары брали в наложницы славянских дочерей и жен (о «гостеприимном гетеризме» у «скифов» сообщает и Приск при описании посольства к Аттиле); кроме того, славяне платили аварам дань (Фредегар IV, 48). В принципе описание аварского ига совпадает с данными ПВЛ о насилиях, чинимых славянам и дулебским женам (ср. [Свод, т. 2, 367—380—382]). Данные археологии, однако, делают очевидными «законные» брачные узы, связующие авар и «славянских жен»: на могильнике Покасенетк с аварскими мужчинами, погребенными по обряду ингумации, хоронили женщин-славянок (?), которых кремировали, а кости складывали в урны пеньковского облика [Вакуленко, Приходнюк 1990, 94]. Вероятно, авары привели с собой в Паннонию союзников — антов из Восточной Европы (ср. [Литаврин 1999, 557—567]). Результатом этого симбиоза аваров и славян, по некоторым предположениям (О. Прицак, Г. Лант), были распространение славянского языка как lingua franca и даже консолидация праславянской этнолингвистической общности.

Подобные отношения со славянами, по-видимому, сформировались и у болгар: во всяком случае, при Аспарухе они покорили за Дунаем на Балканах славянские племена, называемые «семь родов», и племя северов, расселив их на западе и юге на границах Аварии («Хронография» Феофана, 679/680 гг.). Этнокультурный синтез славян и болгар (протоболгар) проходил в общем в тех же формах, что и в Аварском каганате, но воздействие славянской и, естественно, византийской культуры на кочевников уже с VIII в. здесь было более интенсивным: аулы болгарских ханов, в том числе столица Плиска, строились уже с использованием византийских и, шире, ближневосточных традиций, хотя и в Плиске сооружались юртообразные жилища [Рашев 1987, 31]. Различными были погребальные традиции: кочевники хоронили умерших, славяне — сжигали; но керамика в некрополях была одна и та же. Протоболгары стали интенсивно переходить к оседлости уже в VIII в. Мощный славянский субстрат предопределил судьбы протоболгарского компонента: после христианизации Болгарии (860 г.) от ассимилированных славянами протоболгар-кочевников сохранился сам политоним — название государства, от которого происходит и современное название славянского народа — болгары; правители этого государства претендовали на византийский царский титул, отказавшись от тюркского титула хан, но в болгарской социальной лексике сохранилось тюркское наименование высшего правящего слоя — боляре [Литаврин 1999, 192 и сл.].

Предполагают, что сходный вклад в социальную терминологию славян был сделан и аварами: у сербов, хорватов, видимо, в Великой Моравии (а также у болгар) правители отдельных областей именовались тюркскими титулами жупан и бан [Наумов 1985, 194; ср. Свод, т. 2, 430— 433]. Не менее существенной для понимания механизмов этнического и социального взаимодействия славян и тюрков представляется история титула каган, хакан, который унаследовали от правителей Тюркского каганата ханы авар и хазар. Этот титул главы разноплеменного объединения приравнивался к императорскому: недаром правомерность употребления этого титула правителями авар, хазар, норманнов и болгар специально обсуждалась в переписке Людовика Немецкого и византийского императора Василия (871 г.). Под норманнами в послании Людовика следует понимать русь: русские князья с середины IX в. претендовали на титул каган, а после разгрома Хазарского каганата в 60-е гг. Х века присвоили этот титул: согласно «Слову о Законе и Благодати» Илариона (сер. XI в.), каганами именовались Владимир Святославич и Ярослав Мудрый.

Первые русские князья претендовали не просто на титул, но и на хазарское наследие в Восточной Европе: первый государственный акт Олега, утвердившегося со своей «варяжской» русью в Киеве в конце IX в., — присвоение дани, которую брали хазары со славянских племен Среднего Поднепровья. Ареал этой дани, которую, согласно «Повести временных лет», хазары брали с полян, северян и радимичей, очерчивается достаточно определенно по данным археологии: это ареал волынцевской культуры VIII — первой половины IX в. в Деснинском Левобережье Днепра и киевском Правобережье. Волынцевская культура обнаруживает те же формы синтеза славянских и кочевнических древностей, что и предшествующая ей пеньковская: на поселениях соседствуют полуземлянки и юртообразные жилища, славянская и салтовская керамика и т. п. В недавних работах волынцевская культура приписывается полянам [Петрашенко 1994], хотя летопись помещает их лишь в районе Киева, и даже «русам» [Седов 2002, 255 и сл.], хотя русь в Приднепровье неизвестна источникам ни первой половины IX, ни, тем более, VIII в., наконец, савирам [Приходнюк 2000], что актуализирует тюркские компоненты волынцевской культуры. Уже из приведенных работ очевидно, что «пограничные» культуры, к каковым принадлежат, в частности, пеньковская, волынцевская и именьковская, синтезируют разные традиции, их генезис и судьбы остаются дискуссионными: ср. прямо противоположные суждения об импульсах формирования волынцевской культуры, идущих с востока — в результате переселения носителей именьковской культуры (В. В. Седов) — и идущих с запада, от правобережной культуры Луки Райковецкой (И. О. Гавритухин, А. М. Обломский). Ситуация этнокультурного синтеза, характерного для волынцевской культуры, в целом отражает ту историческую ситуацию, которая описана в «Повести временных лет»: хазары собирали дань с разных племен (волынцевская культура в целом близка последующей северянской роменской культуре), сам славяно-кочевнический симбиоз свидетельствует о разрушении традиционных племенных структур. Дружина русских князей в Х в. обосновывается в этом же среднеднепровском регионе, и он становится раннесредневековым доменом киевского князя — Русской землей в узком смысле с главными центрами в Киеве, Чернигове и Переяславле (см. ниже главу XI).

В самом Киеве в X веке существовал городской район, называвшийся Козаре (Хазары), где жили также христиане и обитала еврейско-хазарская община, отправившая из Киева знаменитое письмо Х века, которое очутилось, в конце концов, в Каире [Голб, Прицак 2003]. Рассматривать присутствие этой общины и даже целого квартала в Киеве как свидетельство хазарского господства (вслед за О. Прицаком) совершенно неправомерно. Дело не только в том, что это противоречит прямым данным русской летописи и восточных источников о Киеве как русском городе, где правит русский князь. Дело в том, что ситуация в Киеве близка ситуации в столице самой Хазарии Итиле, где также сосуществуют еврейско-хазарская, мусульманская (хорезмийская), христианская и языческая славяно-русская общины (ср. упомянутое описание ал-Масуди). Этнокультурный синтез, характерный для кочевнических и земледельческих обществ, способствовал становлению у них городской цивилизации. Данные Константина Багрянородного, в частности о венграх (гл. 38), демонстрируют те характерные для отношений славян и кочевников обстоятельства, при которых эти отношения не сводились к господству и данничеству: венгры, если опираться на эти данные, заимствовали у славян важные термины, означающие военного предводителя и закон (см. также о славянских и тюркско-славянских заимствованиях, относящихся, по преимуществу, к эпохе после обретения новой родины: [Хелимский 2000, 404 и сл.]). Венгерский вождь Леведия назван первым из «воевод» (/3os/3oda), но архонтом был избран Арпад, которого по обычаю — «закану» (Zaxana) хазар венгры подняли на щите. Характерно, что и печенеги приносили грекам клятвы по своим «законам»: славянский «закон» стал термином международного права («закон русский» признавался в Константинополе в Х в., судя по договорам руси с греками: [ср. Константин Багрянородный. С. 290, комментарий 5]).

Древнерусская социальная терминология также обнаруживает черты синтеза славянской, тюркской и скандинавской традиций: титулом правителя наряду со славянским князь остается каган; старшая дружина князя именуется славянским термином мужи или тюркским бояре (см. подробнее ниже в главе XI). В этом отношении Русь оказывается наследницей того социального и этнокультурного механизма, который был «запущен» в период хазарского господства. Общие тенденции, прослеживаемые в механизмах этнокультурного синтеза, симбиоза славян и кочевников, приводили, однако, к разным историческим результатам.

<<Назад Вперёд>>

Просмотров: 13620